Le placage scié

Entre force musculaire et roue hydraulique - l'histoire du placage scié

Lorsque j'observe un meuble ancien, ce n'est pas seulement sa forme ou ses proportions qui font son charme - c'est avant tout le bois lui-même. Les meubles avec lesquels je travaille sont presque tous plaqués. Et je n'entends pas par là ce que l'on entend aujourd'hui par "placage" : de fines feuilles sur du MDF ou de l'aggloméré, techniquement parfaites, mais souvent sans âme.

Dans les meubles historiques, le placage est un signe de la plus haute qualité artisanale. Le matériau de support est du bois massif - généralement du chêne ou du résineux - et le placage a été choisi avec soin et exigence créative. Il assure une tension dans la surface, une symétrie, une image harmonieuse.

La scie à grume - deux hommes, un tronc, beaucoup de sensibilité

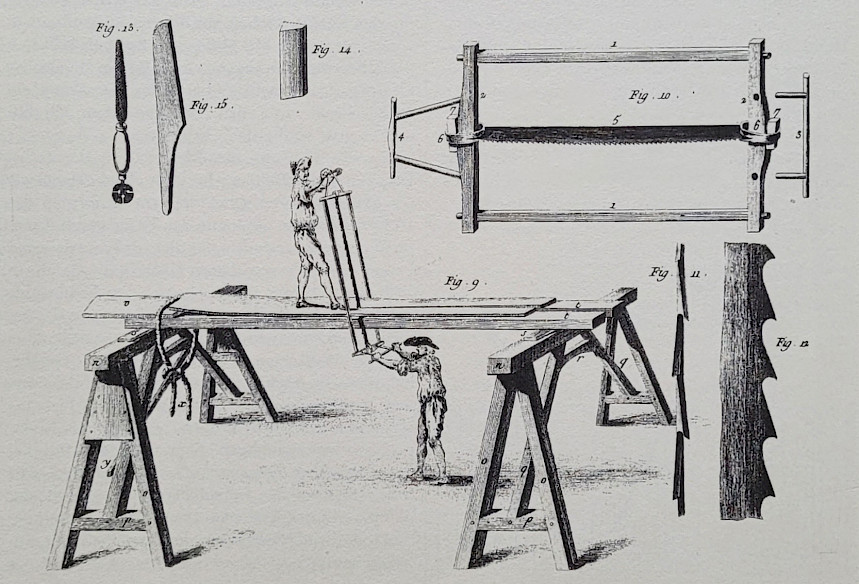

Jusque tard dans le 19e siècle, la fabrication du placage était un travail purement manuel - et un véritable effort. L'outil central était la "Klobsäge", une grande scie guidée par un cadre, qui était utilisée par deux personnes. Le tronc était écorcé, dressé et fixé verticalement. Ensuite, on sciait à un rythme régulier des couches fines - appelées épaisseurs, généralement de 2 à 3 mm d'épaisseur. Idéal pour être transformé en placage.

La coupe devait être parfaitement parallèle sur toute la longueur - un travail qui exigeait de l'expérience, de la concentration et un œil exercé. Lorsque je m'imagine que des milliers de feuilles de placage ont ainsi été créées - chacune individuellement et à la main -, je me rends toujours compte de la formidable performance des artisans de l'époque.

Du muscle à la mécanique - l'énergie hydraulique transforme l'artisanat

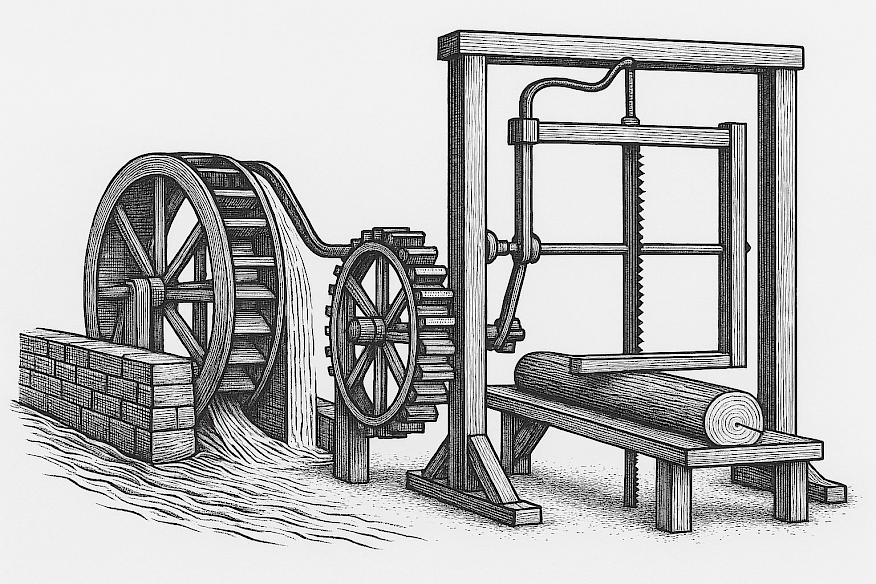

Mais dans la menuiserie aussi, on aspirait au progrès. C'est ainsi que l'on a très tôt utilisé l'énergie hydraulique pour travailler le bois, surtout dans les régions riches en forêts et en cours d'eau, comme la Forêt-Noire, les Alpes ou la Scandinavie.

La scie alternative verticale a été développée au 16e siècle et s'est établie dans de nombreuses scieries au 18e siècle, mais principalement pour la production de poutres et de planches.

Ce n'est que sporadiquement que ces installations ont été adaptées au sciage de feuilles de placage fines - avec des feuilles plus fines et une avance plus soigneuse. Mais même dans ce cas, le travail de finition restait manuel. Dans de nombreux ateliers, la scie à grume a longtemps dominé, parce que l'achat de feuilles de placage finies était compliqué et coûteux et parce qu'en les fabriquant soi-même, on pouvait choisir le grain.

Ce n'est qu'à partir du début du XIXe siècle - puis de manière accrue à partir du milieu du siècle - que la fabrication mécanique de placages est devenue la norme. Les scies alternatives ont été améliorées sur le plan technique, elles ont été dotées de guides plus précis, de lames plus fines et d'une avance réglable. Au début, elles restaient à une épaisseur de 2-3 mm - donc tout à fait dans la tradition des feuilles de placage sciées à la main -, puis elles sont devenues plus fines.

Ce qui rend les placages sciés uniques

Ce qui me fascine le plus dans les placages sciés, c'est leur potentiel créatif. Comme le tronc était découpé en couches, il était possible d'assembler les surfaces de coupe voisines en miroir. En anglais, on parle de bookmatched veneers - comme les pages d'un livre ouvert. Le veinage se déroule symétriquement par rapport à l'axe central, créant une tension, une profondeur, un rythme.

Ce qui me fascine le plus dans les placages sciés, c'est leur potentiel créatif. Comme le tronc était découpé en couches, il était possible d'assembler les surfaces de coupe voisines en miroir. En anglais, on parle de bookmatched veneers - comme les pages d'un livre ouvert. Le veinage se déroule symétriquement par rapport à l'axe central, créant une tension, une profondeur, un rythme.

Dans les meubles avec lesquels je travaille chez les antiquaires, on reconnaît immédiatement la signature de la fabrication originale du placage : le veinage s'étend comme un reflet sur deux portes, sur toute une façade de meuble ou sur la surface d'un plateau de table. Il s'agit d'une image façonnée, et non d'une coupe de bois aléatoire.

Et c'est peut-être ce qui me touche le plus dans les meubles historiques : qu'ils ne soient pas seulement beaux, mais qu'ils témoignent aussi d'un véritable artisanat. Et que cet artisanat ne se lit pas seulement dans les assemblages d'angle, dans les traces de rabotage ou dans les ferrures forgées à la main, mais aussi dans la beauté unique du placage.

Aussi intéressant

Meubles de style faux bambou

L'exotisme extrême-oriental dans l'historicisme Jusqu'à aujourd'hui, les meubles sculptés et tournés [...]lire la suite

Table de snooker antique

La fine fleur de l'Angleterre ! C'est avec plaisir que je me souviens de cette superbe table de snooker [...]lire la suite