Antiker Biedermeier Sekretär mit seltener Mechanik

Mitteldeutsch

Kirsche

Biedermeier um 1815

Maße: H x B x T: 180 x 128 x 63 cm

Beschreibung:

Antiker Zylindersekretär in meisterlicher Qualität mit außergewöhnlicher Mechanik und zahlreichen Geheimfächern.

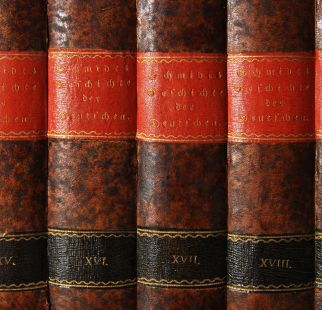

Im geschlossenen Zustand fällt neben dem sauber durchlaufenden Kirschbaum Maserbild und den ebonisierten Vollsäulen vor allem der in Bücherschrank-Optik gestaltete Aufsatz auf. Die auf Holz gezogenen, sehr gut erhaltenen Buchrücken entstammen der "Geschichte der Deutschen", verfasst von Michael Ignaz Schmidt und nach dessen Tod 1794 fortgesetzt von Joseph Milbiller bis 1808.

Die Fläche lässt sich nach vorn herunterklappen und ergibt so ein im Stehen nutzbares Schreib- und Arbeitspult. Im Inneren gibt es zwei große, zum Lagern von Buchbänden geeignete Fächer. Der untere Boden wird von einer Metallfeder auf Spannung gehalten. Einmal entriegelt, springt der Boden automatisch nach oben und gibt ein darunter befindliches Dokumentenfach frei. Links und rechts in dem Fach befinden sich zwei Hebel, mit Hilfe derer sich die zuvor fest verriegelten Säulen lösen lassen. Nach vorn gezogen und seitlich abgeklappt, offenbaren sie je sieben Geheimschubladen.

Das Hauptschreibfach des Möbels wird von einer zylindrischen Klappe verschlossen. Ziehen wir an der Schreibfläche, so öffnet sich der Verschluss automatisch.

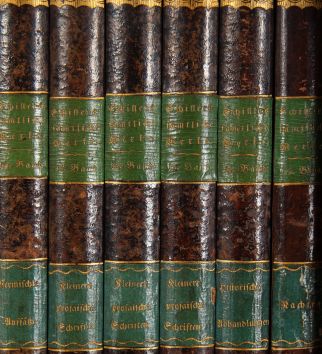

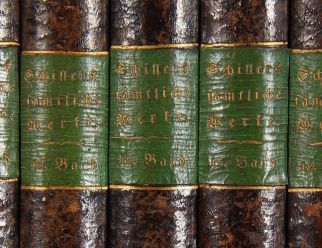

Im Inneren sehen wir links und rechts zwei übereinanderliegende Schübe mit sauber verlegtem Maserbild sowie einen weiteren Buchband, "Schillers sämtliche Werke" in 20 Bänden. Flankiert werden die Buchrücken von zwei Pilastern, deren Basen durch leichten Druck einen interessanten Mechanismus in Gang setzen, der die sich als Rollladen offenbarenden Buchattrapen nach links und rechts zurückschnellen lässt.

Interessant ist der Mechanismus insofern, als dass die Rollladen durch im unteren Korpusbereich befindliche Blattfedern auf Spannung gehalten werden, die, wenn sie entspannt werden, einen Federweg von etwa 5 cm zurücklegen. Um den deutlich längeren Weg der Rollläden zu bewältigen, hat der Erbauer des Möbelstücks eine Übersetzung mit unterschiedlich großen Umlenkrollen montiert. Ein so gutes wie simples Patent, das hier hervorragend funktioniert.

Das im geöffneten Zustand sichtbare Fach hat einen in Mauerwerkmarketerie gestalteten und von kleinen Säulchen gestützten Rundbogen über einem mit Akanthusranken eingelegten Boden mit rückseitiger Verspiegelung. Das Fach lässt sich nun nach vorn herausziehen und gibt den Blick frei auf acht weitere Geheimschubladen.

Wissenswertes:

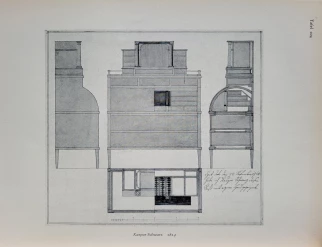

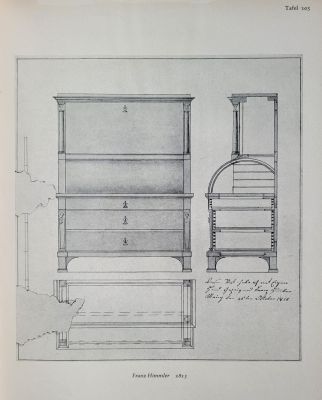

Das hier angebotene Möbelstück zeigt in mehrfacher Hinsicht Übereinstimmungen mit dokumentierten Mainzer Schreibmöbeln aus der Zeit zwischen 1810 und 1820, insbesondere mit den Meisterrissen von Kaspar Schwarz und Franz Himmler aus den Jahren 1814 und 1815, die bei Fritz Arens - Meisterrisse und Möbel der Mainzer Schreiner auf Tafel 104 und 105 abgebildet sind.

Die Vielzahl der technischen Rafinessen, die Auswahl der Materialien und das breite gezeigte Spektrum handwerklicher Fertigkeiten legen die Vermutung nahe, dass es sich bei dem hier angebotenen Sekretär ebenfalls um ein zu Meisterprüfungszwecken angefertigtes Möbelstück handeln könnte.

Bei dem Meisterstück von Kaspar Schwarz handelt es sich auch um einen Zylindersekretär mit Aufsatz, der ebenfalls über einen über Eck geführten Rollladenverschluss verfügt. Franz Himmlers Zylindersekretär entspricht dem hier angebotenen Möbelstück im generellen Aufbau, in den Ausmaßen und insofern, als dass auch hier der Aufsatz als Stehpult nutzbar ist.

Ein von Johann Valentin Raab in Frankfurt für das Schloss Homburg geliefertes Schreibmöbel entspricht im generellen Aufbau ebenfalls dem hier angebotenen Sekretär (vergl. Kreisel/Himmelheber - Die Kunst des deutschen Möbels Abb. 391).

Möbelstücke mit montierten Buchrücken nach französischem Vorbild kamen im deutschen Möbelbau nur äußerst selten vor. Ein belegbares Exemplar ist ein kleines Arbeitstischchen, das bei Kreisel/Himmelheber - Die Kunst des deutschen Möbels Abb. 158 zu finden ist, das ebenfalls der Region Mainz/Unterfranken zugeordnet wird und das heute im Vorzimmer von Schloss Schönbusch bei Aschaffenburg steht.

Neben den Buchblenden in französischer Manier sprechen auch die Messingbasen und -kapitelle bei dem hier angebotenen Möbelstück für eine Fertigung im französischen Einflussgebiet. Mainz war von 1797-1814 unter französischer Besatzung, was zum Wegfall der Zünfte und somit zu einem regen Wachstum im Schreinerhandwerk führte. Zahlreiche Stileinflüsse sorgten dafür, dass es, im Gegensatz zu zunftgebundenen Möbelzentren -wie z.B. in Braunschweig- variationsreiche Schreibmöbeltypen wie Secrétaires à Abattant, Patentsekretäre und eben den Secrétaire à Cylindre gab.

Von direkter Auswirkung auf die Kunstschreinerei war die gesellschaftliche Struktur in Mainz, die die hohe Zahl von Schreinerwerkstätten erklärt. Sie bestand im späten 18 Jahrhundert aus "einer großen kurfürstlichen Hofhaltung, Gesandten, 80 adeligen Familien, einer Menge vornehmer Fremder, die sich fortwährend hier aufhielten, zahlreichen Geistlichen, welche im Besitz reich ausgestatteter Stellen und Würden waren und große Güter mit bedeutenden Einkünften besaßen, ein ansehnlicher Beamtenstand, eine Universität mit ungefähr 150 Professoren und sonstigen Angestellten, sowie mehr als 1000 Studenten, ein fleißiger, ordnungsliebender Bürgerstand, unter welchem Wohlstand allgemein verbreitet war."

Zustand:

Unter Patinaerhalt aufgearbeiteter Zustand mit einer Schellack Handpolitur. Alle Mechanismen funktionieren.

Preis: 22000,-€

Vergleichbare Möbelstücke und Interessantes zum Thema finden Sie in der folgenden Literatur:

Fritz Arens - Meisterrisse und Möbel der Mainzer Schreiner Taf. 104 und 105

Heidrun Zinnkann - Mainzer Möbelschreiner der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ab S. 41

Kreisel / Himmelheber - Die Kunst des deutschen Möbels - Band III - Klassizismus - Historismus - Jugendstil Abb. 391

Wolfgang L Eller - Schreibmöbel 1700-1850 ab S. 321

Artikel gefunden unter: Sekretäre

Zum Warenkorb hinzufügenVideo Zylindersekretär

Auch interessant

Aufsatzsekretär mit architektonischer Marketerie

Italien

Palisander u.a.

zweite Hälfte 18. Jahrhundert

Schreibtisch mit Kurbelpult und integriertem Stuhl

Süddeutschland

Kirsche

um 1780

Fein marketierter Damenschreibtisch

Paris

Rosenholz u.a.

um 1880